レトロでんしゃ館((注)団体のお客様は事前に予約が必要です。)

館内のご案内

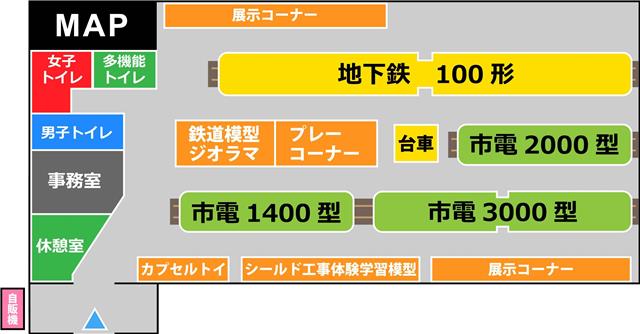

館内案内図

各コーナーのご案内

市電1400型(1421号)

昭和12年に開催された汎太平洋平和博覧会への乗客を輸送するため、「博覧会にふさわしい世界一の電車」との意気込みで製造された名古屋市電の標準的な車両です。昭和11年から昭和17年までに75両が製造され、市電が最終的に廃止された昭和49年3月まで活躍しました。なお、市電・地下鉄保存館に展示してある1421号車は昭和13年に製造されたものです。

市電3000型(3003号)

第二次世界大戦の戦時下の資材不足の中で、名古屋市が軍需産業の重要な地域であったことから、工場通勤者を短時間に大量輸送するため、とくに資材割当を得て、昭和19年に10両が製造された連接車両です。連接車は他に2600型、2700型がありましたが、3000型は市電連接車の代表的な車両で、昭和45年3月まで市民の足として活躍しました。

市電2000型(2017号)

無音電車と呼ばれ電車にゴムを挿入して騒音・振動を少なくしています。「しのび足の電車で危ないので警笛を大きくせよ。」という市民の批判があるほど静かでした。こうした技術が、地下鉄車両にも活かされました。

昭和31年から昭和33年にかけて29両が製造され、昭和47年2月まで活躍しました。なお、2017号車は昭和31年に製造されました。

地下鉄100形(107号、108号車)

昭和32年の名古屋市営地下鉄開業時に、名古屋・栄町(当時)を走った車両であり、当時の技術の粋を集めて製造されました。ボディカラーは画家杉本健吉氏が、暗い地下をウィンザーイエロー(なたね色)で明るく走り抜けるようにと選定したものです。

地下鉄台車(100形)

上に車体を載せて走行する部分です。車輪、車軸、ブレーキ装置、主電動機などが取り付けられています。路面電車で研究された車輪とゴムの円盤でサンドイッチにした弾性車輪やハイポイドギアー(小さいながらも、大きな力を伝えることができる笠歯車の一種)を利用し、モーターを台車に車輪と直角に取り付ける直角カルダン方式を採用しています。

常設展示コーナー

市電のあゆみを、市営となる前、市営となった後から終戦まで、終戦後から廃止までをたどって紹介します。

企画展示コーナー

随時にテーマを設けて展示します。

太陽光発電装置の設置とそのPR

クリーンな発電として注目されている太陽光発電装置が日進工場に設置されました。

太陽光発電の今現在の発電量、累積発電量,CO2削減量が一目でわかる パネルを展示コーナーに設置しています。レトロでんしゃ館での一日の電気使用量に相当する発電をしています。

プレーコーナー

楽しみながら市バス・地下鉄を学べる機能満載の専用パソコンシステム「わくわく!バスちかワールド」を設置しています。 コンピューターグラフィックの美しくリアルな画像で表現したバスや地下鉄のデザインを楽しめるゲームやクイズ、資料検索などができます

鉄道模型ジオラマ

Nゲージの名古屋市営地下鉄東山線(黄電)と鶴舞線、JR東海、名鉄、近鉄などの名古屋地区の車両が、基幹バス、ガイドウェイバス、リニモなどの他都市にない多様な交通機関、名古屋城、テレビ塔などの主要なランドマーク、名古屋の地形を随所に配置した中を走行し、「名古屋らしさ」を表現しています。

【ジオラマの大きさ】

縦6メートル×横2.4メートル

【お客様による運転を実現】

最大8名まで運転可能! どなたでも運転できます!

(注)混雑時は、お一人3分程度の運転とさせていただきます。

また、走行車両は「休憩時間」を頂きます。

【小型カメラ搭載車あり】

自分が運転する車両の映像がモニターに映し出されます!

シールド工事体験学習模型

複心円シールドマシンの模型を動かして、カッターの動きや地下鉄トンネルのシールド工事の仕組みについて体験学習できます。地下鉄工事の今と昔を比較して、工事の移り変わりを知ることができます。